こんにちは、ゆうや(@yuya596)です。

本日はロジカルシンキングの考え方である「MECE」を使いこなす方法を説明します。

論理的に物事を考えるための必須スキルですので、是非マスターして下さい!

MECEに考える方法を理解する。

Contents

MECEとは

まずはMECEについて簡単におさらいしましょう。

Mutually…お互いに

Exclusive…重複せず

Collectively…全体に

Exhaustive…漏れがない

上記英単語の頭文字を取ったもので、「互いに抜け漏れなくダブりなく」という意味です。

大きな課題や事象を小さな要素に分解するときに使います。

※もしこの会話の意味が分からない人は、冒頭で紹介した以下の記事を復習して下さい

MECEの考えるための5つのテクニック

MECEについては、理屈は分かっても「実際にどうやってMECEに考えるんだよ!」って話ですよね。

そこで、MECEに考えるために使えるテクニックを5つご紹介します。

フレームワークを使う

フレームワークとは物事を考える際の枠組みの事です。

フレームワークになぞって考えればMECEに検討出来たとみなしてOKです。

有名なフレームワークをいくつか紹介しますので、全て暗記しておきましょう。

3C分析

市場を分析する際のフレームワークです。

以下の3つを検討することで、抜け漏れ・ダブりなく市場を分析出来るとみなせます。

- 顧客(Customer)

- 競合(Competitor)

- 自社(Company)

4P分析

企業活動を分析する際のフレームワークです。

以下の4つを検討することで、抜け漏れ・ダブりなく企業を分析出来るとみなせます。

- 製品(Product)

- 価格(Price)

- 流通(Place)

- 宣伝(Promotion)

なお3C分析と4P分析は別々のフレームワークですが、セットで用いられることが非常に多いです。

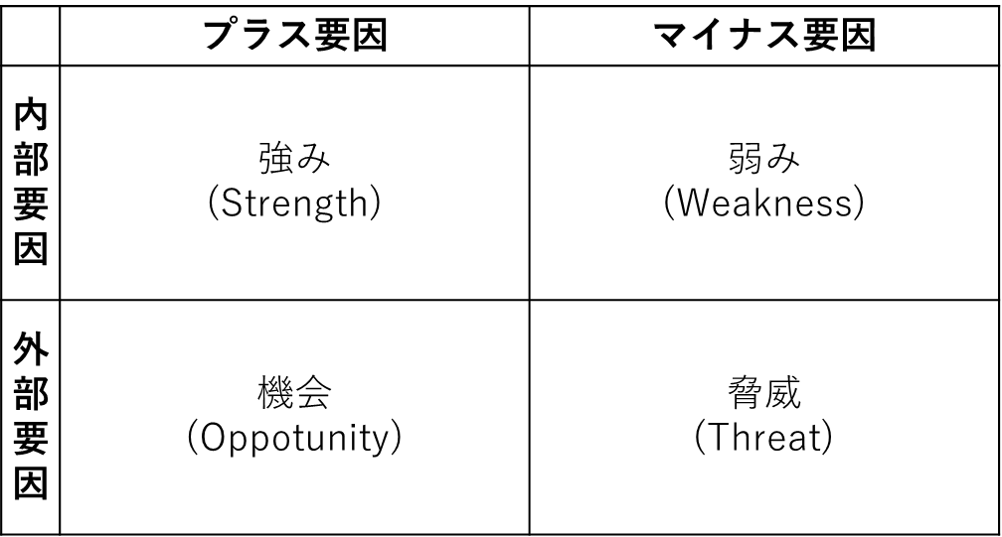

SWOT分析

市場における自社のビジネスチャンスを発見するためのフレームワークです。

自社を【外部環境・外部環境】【プラス要因・マイナス要因】の観点で分析します。(下図参照)

それぞれの頭文字を取ってSWOT分析と呼びます。

以上のフレームワークは基本中の基本で、まだまだ知っておくべきフレームワークはたくさんあります。

詳しく勉強したい方は以下の記事を読んで下さい!

対称概念を使う

続いて対象概念で要素分解する方法をご紹介します。

対称概念とは反対の意味を持つ概念の事です。

具体的には次のようなものがあります。

- 量/質

- オンライン/オフライン

- 直接/間接

- メイン/サブ

- 主観/客観

- 内部/外部

- メリット/デメリット

ちなみに先ほど紹介したSWOT分析は、「内部/外部」と「メリット/デメリット」の2つの対象概念を掛け合わせたものです。

使用頻度が高いのでフレームワークとして定着しているのです。

時系列で考える

続いて時系列で考える方法をご紹介します。

ある事象が発生するまでを時系列で検討し、必要な要素に分解します。

例えば「新入社員を入社させる」という事象に対して、時系列は次のようになっていますね。

- 会社に興味を持ってもらう

- 説明会実施

- 選考実施

- 内定提示

- 入社

つまり、一概に「新入社員を入社させる」と言っても、次のような要素が絡んでくることが分かりますね。

- 会社の知名度が高いか

- 自社の魅力を適切に説明できているか

- 優秀な人材を選考出来ているか

- 内定辞退されないか

このように、事象に対して時系列に考えることで、MECEに要素を洗い出すことが出来ます。

AIDMA(アイドマ)

顧客が商品を購入するまでの行動を時系列で表したフレームワークです。

以下の段階を経て顧客は商品を購入すると考えられます。

- 認知(Attention)

- 興味(Interest)

- 欲求(Desire)

- 記憶(Memory)

- 購買(Action)

PDCA

みなさんご存知の「PDCA」も実は時系列で考えるフレームワークです。

大丈夫だと思いますが、念のためPDCAの定義を確認…

- 計画(Plan)

- 実行(Do)

- 確認(Cheack)

- 行動(Action)

企業や個人が業務を遂行するために皆さん使いますよね。

つまり「業務を遂行するまでの時系列を表したフレームワーク」と捉えることが出来ます。

因数分解する

続いて因数分解して考える方法をご紹介します。

物事というのは複数の要因によって成り立つので、その要因を分解して考えてみましょう。

これが因数分解の考え方です。

因数分解の例として、次のようなものがあります。

- 売上=客単価×客数×購入頻度

- 知識=インプット×アウトプット×質×量

ボトムアップで考える

最後にボトムアップの考え方をご紹介します。

これは思いつくままに複数の要素を洗い出し、最後にグルーピングすることで、要素分けする方法です。

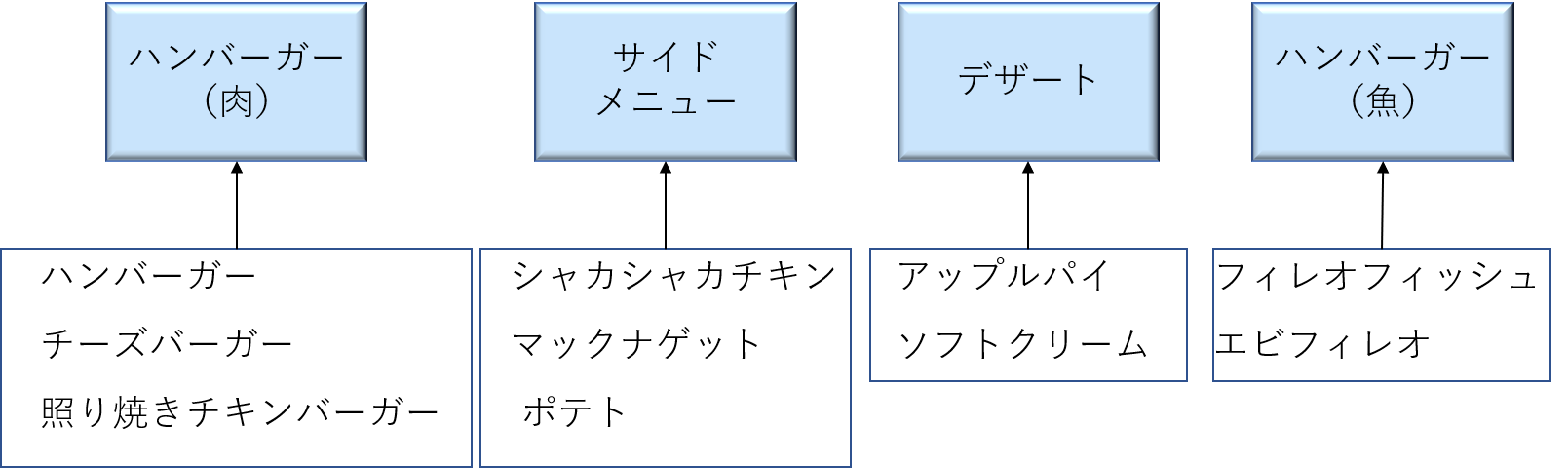

少し分かりにくいので画像で説明しますね。

例として、マクドナルドのメニューを要素分解してみましょう。

一般的には図のように、上から下に要素を分解していきます。(トップダウン)

これまで説明した因数分解や対称概念での考え方もこの「トップダウン」方式です。

一方ボトムアップ方式では、「ハンバーガー」「ポテト」「シェイク」などマクドナルドの商品を思いつくままに洗い出し、それらをグルーピングすることで要素を見つける考え方です。

ただし、この方法では思いつくままにマクドナルドの商品を羅列しているので、必ず抜け漏れが発生します。

ですので、どうしても要素分解の切り口が思い浮かばないときの最後の手段として、ボトムアップ方式を使って下さい。

5つのテクニックはどれを使えば良いのか

ここまで5つのテクニックをご紹介しましたが、「一体どれを使えば良いの?」と疑問に思った方も多いと思います。

結論ですが、「ボトムアップのみ最後の手段とし、他のテクニックはどれを使っても良い」です。

MECEに考える際の注意点

では最後にMECEに考える際の注意点を説明して終わります。

要素の階層を合わせる

要素を検討する際は、同じ階層で検討されているかを確認して下さい。

例えば、先ほどのハンバーガーの例で考えましょう。

この時、第二階層(ハンバーガー、サイドメニュー)と第三階層(肉、魚、デザート、ドリンク、その他)をごっちゃ混ぜにしないで下さいということです。

MECEにこだわり過ぎない

これは現場で陥りやすいのですが、完璧なMECEにこだわり過ぎないでください。

というのも、MECEで検討するそもそもの目的は、大きな事象を検討するためですよね。

つまり、MECEに検討することはあくまで手段であり、目的は大きな事象や課題の検討です。

MECEにこだわりすぎると手段と目的が逆になってしまうので注意しましょう!

まとめ

それでは最後に記事の内容をまとめます。

MECEに考える際は、次の5つのテクニックを使って下さい。

- フレームワーク

- 対称概念

- 時系列

- 因数分解

- ボトムアップ

ボトムアップは最後の手段にしましょう。

それ以外のテクニックは、広義の意味では同じことなので、どれから検討してもOKです。

MECEに考える際は、

- 同じ階層で考える

- MECEにこだわりすぎない

ということを意識しましょう。

初めは難しいですが、慣れれば簡単にMECEに検討出来るようになり、ビジネスマンとしてのスキルが確実にレベルアップします。

トレーニングして使いこなして下さい!(参考書は何でも良いのですが、初学者の最初の一歩として大定番の書籍を紹介しておきますね。)