こんにちは、ゆうや(@yuya596)です。

本日はグループディスカッションで出題される3つのテーマと対策について解説します。

小手先テクニックではなく、グルディス完全攻略記事にしました。

擦り切れるまで読み込んで下さい。

Contents

グループディスカッションを通過するために必要なこと

テーマを説明する前に、この記事の重要性を説明します。

この記事ではディスカッションを上手く行う方法を説明していますが、別にディスカッションが下手でも選考通過することは可能です。

なぜなら、グループディスカッションは議論の中身よりも取り組み姿勢を重視するからです。

そのため議論が下手でも、他人とコミュニケーションを取れている人は選考通過します。

というのも、議論の方法を理解していれば、自信を持って積極的に議論に参加することが出来るからです。

グループディスカッションの選考を通過できない就活生の典型は、「意見を言うことが怖くて、結局議論に参加できない」というパターンです。

ですので、この記事で議論の正しい方法を学ぶことで、自信を持って堂々と議論に混ざることが出来ます。

自信を持って自分の意見を言える人は非常に評価されます。

ということで、長い記事になりますが議論の方法をしっかりと学んでください。

- グループディスカッションは議論の内容より取り組み姿勢を重視する

- ただし積極的に議論に参加するために、議論の方法を学ぶことが大切

自由討論

それではテーマについてお話しします。

最初に紹介する自由討論型では、正解の無いお題について自由に討論して結論を導きます。

出題頻度は非常に高いです。

よくある出題例は次のようになっています。

- 理想の上司とは一体?

- 働くことの意味は?

- 小学校の科目に一つ追加するなら何にする?

- 理想の社会人とは?

- 死後の世界はどんな感じだと思う?

- 幸せとは何か?

- 1つだけ願いが叶うならどうする?

- 就活生向けの画期的なアプリを考えて下さい。

このテーマが出題されたときは次の手順で議論を進めて下さい。

- 議論する大枠を検討する

- 理由とセットで大枠を選ぶ

- 具体的な議論に移る

これだけだとイメージが湧かないと思うので、「理想の上司とは?」というお題を例に、悪いディスカッションと良いディスカッションを説明しますね。

例題:悪いパターン

司会役「取り敢えず3分間考えて、みんなで理想の上司を言い合いましょうか。」

<~3分後~>

司会役「みなさんどうですか?」

Aさん「部下を尊敬してくれる」

Bさん「仕事が早い」

Cさん「ご飯を奢ってくれる」

Dさん「思いやりがある」

…..

司会役「いくつか意見が出そろいましたね。どんな意見がよかったですか?」

Cさん「Aさんが部下を尊敬すると言っていたことに納得しました。」

Dさん「確かに。上司は高圧的になってしまいがちだからこそ、部下と対等に接してくれることは理想ですね。」

司会「では、理想の上司は”部下を尊敬する上司”ということにしましょう。」

例題:良いパターン

それでは次に良いディスカッション例を書きます。

先ほど説明した

- 議論する大枠を検討する

- 理由とセットで大枠を選ぶ

- 具体的な議論に移る

という手順が出来ていることを確認して下さい。

司会役「理想の上司というお題は抽象的で議論が難しいので、定義を分けてみましょうか。」

Aさん「良いですね。ザックリと”勤務内の理想の上司”と”勤務外の理想の上司”でパターンを分けて考えることが出来そうです。」

Bさん「勤務時間内でも、”仕事スキル関連での理想の上司”と”コミュニケーション関連での理想の上司”という二軸で考えられますね。」

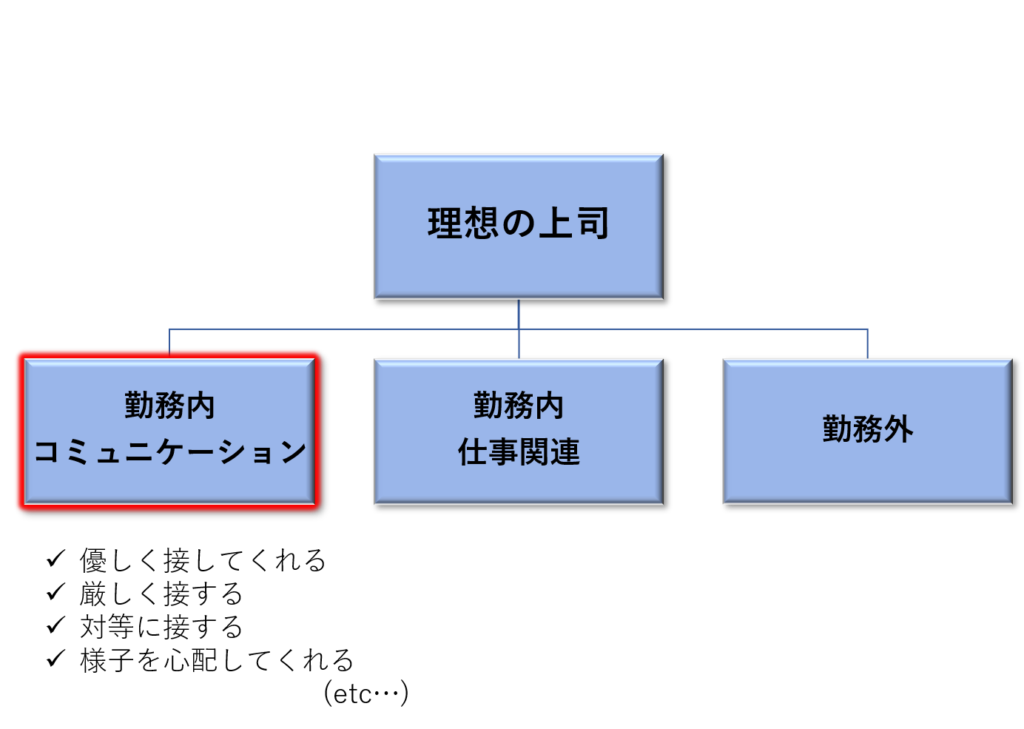

司会役「そうですね。それでは理想の上司を考える際、”勤務外“・”勤務内での仕事スキル“・”勤務内でのコミュニケーション“という3つのパターンで考えてみましょう。」

Cさん「その3つのパターンだと、勤務外の上司像は除外しても良いと思います。勤務外だと飲み会でのコミュニケーション等になると思いますが、人によっては勤務時間外に時間を拘束されることを苦痛に感じると思います。」

Dさん「確かにそうですね。さらに絞り込むと、私は勤務内での人間関係にフォーカスしたいです。仕事スキルは上司以外にも先輩や同僚から学ぶことが出来ます。一方で上司とのコミュニケーションは部下にとってお非常に重要なので、理想の上司像というのはコミュニケーションに依存するのではないでしょうか。」

Aさん「はい、私もそう思います、」

司会役「それでは理想の上司を”勤務時間内でコミュニケーションを取る際の理想の上司とは”と定義づけして考えてみましょう。」

Bさん「やっぱり部下に優しくコミュニケーションを取る人が理想ですかね?」

Cさん「優しいだけでは部下が成長できません。敢えて厳しく指導する人が理想ではないでしょうか?」

Dさん「Cさんに同意です。ただしBさんの意見も必要だと思います。厳しいだけだと部下が潰れてしまう可能性があるので、厳しく指導しつつ、フォローまでしてくれる上司が理想ではないでしょうか?」

司会役「そうですね。時間も丁度良いので、みなさんの意見をまとめて「厳しく指導しつつ、メンタルのフォローまで行ってくれる上司」を理想の上司としましょう。」

どうでしたか?

理想の上司を考える際に「勤務外」「勤務内での仕事スキル」「勤務内でのコミュニケーション」という議論する3つの大枠を考えて、その中でも「勤務内でのコミュニケーション」という枠で考える明確な理由があり、その枠の中で考えていますね。

図に表して説明するとこんな感じです。

もしこのように大枠を考えずに「理想の上司とは?」という議題でディスカッションをすると、悪い例で示したようなアイディア大会になってしまうので注意しましょう。

- 自由討論は答えのないお題に対して議論して結論を出す。

- 議論する大枠を検討、決定してから議論する。

選択式討論

続いて選択式討論を解説します。

選択式討論では二者択一、もしくは複数の選択肢がある議題についてディスカッションを行い結論を出します。

答えが決まっているので比較的取り組みやすい一方、結論に至った理由を明確する必要があります。

よくある出題例は次のようになっています。

- エントリーシートの添削はAIが行うべきか

- 仕事と家庭はどちらを優先するべきか

- ベンチャー企業と大企業はどちらに行くべきか

- 資本主義と社会主義はどちらが良いか

- 英語、会計、ITのうち最も重要なスキルは何か

- 飲食店と塾講師はどちらのアルバイトをするべきか

- 都会と田舎のどちらに住むべきか

- 留学に行くなら北米、アジア、欧米のどこが良いか

このテーマが出題されたら、議論に取り掛かる方法は二つあります。

- メリット・デメリットで分けて考える

【基本パターン】 - 選択肢の要素を洗い出して比較検討する

【応用パターン】

どちらで取り組んでも良いのですが、説得力が出る議論は【応用パターン】です。

今回は「大企業に行くべきかベンチャー企業に行くべきか」というお題について、【基本パターン・応用パターン】それぞれで議論したらどうなるか、説明していきます。

例題:基本パターン

まずは基本パターンで取り掛かった議論の例を説明します。

あなたが面接官ならどう感じるか考えてみて下さい。

司会役「それでは、大企業・ベンチャー企業へ行くメリットとデメリットをそれぞれ挙げていきましょうか。」

Aさん「大企業のメリットは給料や福利厚生が充実していることだと思います。」

Bさん「そうですね。一方ベンチャー企業のメリットは成長スピードが早いことかなと思います。」

Cさん「大企業のメリットは安定性もあると思います。リストラや倒産の危険性はベンチャー企業より少ないはずです。」

Bさん「でも真の安定は自分の実力をつけることと考えると、ベンチャーで成長する方が安定してるのではないでしょうか」

Dさん「確かにそうですね。それにベンチャーで実力をつければお給料も上がるので、大企業の給料や福利厚生の充実と言ったメリットもかすんでしまいます。」

司会役「それでは、結論はベンチャー企業への就職としましょう。」

例題:応用パターン

それじゃあ今度は選択肢を洗い出して議論する応用パターンを見ていきましょう。

基本パターンとの違いを意識しながら読んでください。

司会役「それではベンチャー企業と大企業について、仕事内容と働く環境の二軸から考えるのはどうでしょうか?」

Aさん「良いと思います。仕事内容は成長性・裁量権の大きさ・規模感に分けることが出来ると思います。」

Bさん「環境は人間関係・給料や福利厚生・業務時間に分けることが出来ますね。」

Cさん「それでは一旦6つの観点から大企業・ベンチャー企業を比較してみましょう。」

| 大手 | ベンチャー | |

| 成長性 | 遅い | 早い |

| 裁量権 | 小さい | 大きい |

| 規模感 | 大きい | 小さい |

| 人間関係 | 風通し悪い | 風通し良い |

| 給料・福利厚生 | 高い | 低い |

| 業務時間 | 定時に帰りやすい | 残業になりやすい |

……….(略)

司会役「それでは議論の結果、私たちの結論は大企業へ行くことにしましょう」

- 選択式討論では複数の選択肢がある議題について議論を行う。

- メリット・デメリットで分けて考えるか、選択肢の要素を洗い出して考える。

- 後者の方が説得力は増す。

課題解決

続いて課題解決型を解説します。

これは名前の通りある課題を与えられてその解決方法を議論します。

コンサルファームや金融、総合商社など採用難易度が高い企業で出題されやすいです。

対処法を知らないと、議論についていけずにほぼ確実に選考不合格となります。

よくある出題例は次のようになっています。

- コンビニの売上をupさせるには?

- モテない男性が恋人を作るには?

- 風邪を引かないようにするにはどうすれば良い?

- AIを使って農業の売上を上げて下さい

- ダイエットを成功させるにはどうすれば良い?

- 少子高齢化を食い止めるにはどうすれば良い?

- 東京集中を防ぐ方法は?

- 若者から自社製品の認知度を上げる方法は?

- 安く物件に住む方法は?

- 三日坊主を治す方法は?

- 優秀な就活生を採用するにはどうすれば良いか

課題解決型の議論の方法は、現状分析を行って弱点を見つけ出し、有効な打ち手を考えることです。

【お題:ゆうやが彼女を作るにはどうすれば良いか】

まず「彼女を作る」ということについて考えます。

彼女を作るには告白の成功率を上げるか、告白の回数を増やすしかない。

告白の成功率を上げるには、外見を磨くか内面を磨くかです。

つまり「彼女を作る」ということは以下のように分解できます。

「彼女を作る」=「内面を磨く」×「外見を磨く」×「告白回数を増やす」

ここで僕の現状を分析してみよう。

僕は見てわかる通り内面も外見も完璧です。

でも実は奥手で女の子に中々告白できません。

というか、そもそも出会いが少ないからデートに行く機会や告白する機会が少ないです。

つまり、僕の弱点は「出会いが少ない」ということになります。

——(現状分析と弱みの特定が完了)——

そこで打ち手策を考えよましょう。

出会いを増やすにはマッチングアプリ・友達の紹介・婚活パーティなどが考えられます。

ただし友達の紹介は一人しか紹介して貰えない。

またまだ若いので、婚活パーティーで結婚を見据えた真剣な出会いを求めるよりも、たくさんの異性とデートして経験値を重ねた方が良い。

そこで、僕が彼女を作るには「マッチングアプリでたくさんの女性と会えば良い」という結論になるります。

——(打ち手策立案が完了)—–

因数分解する

現状分析をするコツの1つ目は、課題を「因数分解」することです。

課題とは複数の要因が絡み合って発生するものです。

ですので、その要因を整理しないことには、課題解決もクソもありません。

そこで課題を発生させる要因を整理するために、課題を因数分解します。

因数分解が出来たら、各要因毎に現状分析を行います。

大丈夫です。

実はグループディスカッションで出題されるお題は、ほとんどが売上を因数分解するだけです。

なので、因数分解が難しいと考えた人は次の式を取り敢えず暗記して下さい。

「売上」=「客単価」×「客数」×「購入率」

「売上を改善させろ」系の問題はすべてこの因数分解で乗り切ることができます。

例えばレストランの売上を増加させるには、客数を「新規顧客+既存顧客」に分けたり、「店内飲食+テイクアウト」で分けることで、より議論が行いやすくなります。

このように、商品やサービスによってさらに詳細に因数分解をすると、より良い議論に繋がります。

時系列で考える

続いてのコツは、課題の発生を時系列で考えてみましょう。

例えば、「優秀な就活生を採用する」というテーマに対して、まずは就活生を採用するまでの流れを時系列で考えてみましょう。

【優秀な就活生を採用する流れ】

会社説明会を開く→採用選考を行う→内定を出す→入社する」

時系列で表したところで、現状分析をします。

どのフェーズで優秀な就活生を逃してしまっているのかを考え、その会社の弱みを探しましょう。

会社説明会で逃しているなら、それは会社の魅力を伝えることが出来ていない

採用選考の段階なら、面接官が優秀な就活生を見抜けていない

内定を出した後の段階なら、入社の魅力が無い

あとは、見つけた弱みに対して打ち手策を考えればOKです。

フレームワークを使う

最後に、フレームワークを使う方法を解説します。

詳しく説明するとキリがないので、ここでは概要だけさらっと説明します。

【フレームワーク】

経営戦略や業務改善、問題解決などに役立つ分析ツールや思考の枠組み。ビジネスに必要とされるロジカルシンキングや発想法などを体系的にまとめたもの

(Wikipediaより)

…ちょっとWikiだと理解しにくいのですね。

イメージとしては「物事を分析する際の道しるべ・枠組み」と考えて下さい。

あなたはとあるハンバーガー屋さんのマーケティング部です。

最近あなたの会社の売上が下がっていています。

そこで上司に「競合店の分析をしてくれ」と頼まれました。

あなたはどうしますか?

4P分析:以下の4つの観点を用いて市場を分析する手法。4Pとは4つの観点の頭文字を表す。

Product(製品)…提供する商品・サービス

Price(価格)…価格設定や支払いのこと

Place(流通)…流通経路・販売場所

Promotion(プロモーション)…販促・プロモーション戦略(Wikipediaより一部引用)

要するに、「マーケティングの分析をする際は上記の4つの観点ですればいいよ~」という道しるべです。

Product(製品):ハンバーガーだけでなくポテトやナゲット等のサイドメニューも充実。またカフェラテやキャラメルラテ等ドリンクメニューにも力を入れている。

Price(価格):100円からメニューを選べ、他のハンバーガーショップと比較して全体的に安い。

Place(流通):日本の至る場所に店舗が存在し、いつでも食べることが可能。

Promotion(プロモーション):大物タレントを用いたCMやクーポンで販売促進を行う。最近ではウーバイーツも大きな販促戦略の1つである。

※詳しくフレームワークを学びたい人は、以下の記事を読んで下さい。

- 課題解決型は、与えられて課題の解決法をディスカッションする

- 現状分析を行って弱点を見つけ出し、打ち手策を考える

- 現状分析を行う際は「因数分解」「時系列で考える」「フレームワークを使う」という3つの方法で行う

まとめ

ここまでの長文を読んでいただき大変お疲れ様でした。

今回はグループディスカッションの3つのテーマとその対処法をご紹介しました。

まずはそれぞれをさらっと振り返りましょう。

- 自由討論は答えのないお題に対して議論して結論を出す。

- 議論する大枠を検討・決定してから議論する。

- 選択式討論では複数の選択肢がある議題について議論を行う。

- メリット・デメリットで分けて考えるか、選択肢の要素を洗い出して考える。

- 後者の方が説得力は増す。

- 課題解決型は、与えられて課題の解決法をディスカッションする

- 現状分析を行って弱点を見つけ出し、打ち手策を考える

- 現状分析を行う際は「因数分解」「時系列で考える」「フレームワークを使う」という3つの方法で行う

議論の進め方さえ理解していれば、自信を持って積極的に議論に参加できます。

グループディスカッションで落とされるのは非常に勿体ないので、しっかりと対策して通過率100%を目指しましょう!

最後に、グループディスカッションに役に立つ記事を紹介します。

余力がある人は他の記事も読んでみて下さい。

グループディスカッションを通過する人の特徴

グループディスカッションの進め方

ロジカルシンキング